自20世紀以來,隨著全球氣候變化和人類活動干擾的加劇,陸地生態(tài)系統(tǒng)大氣氮沉降水平顯著增加,引發(fā)了一系列不同程度的生態(tài)效應。氮素的輸入對生態(tài)系統(tǒng)的影響已經(jīng)成為生態(tài)學研究的熱點和前沿問題。我國是氮沉降的主要集中區(qū)之一,氮沉降量以每年0.41kg·ha-1的速率持續(xù)增加。青藏高原氮沉降速率為 8.7-13.8 kg N ha-1year-1,預計在2050年將會翻倍。氮沉降會在一定程度上改變陸地生態(tài)系統(tǒng)土壤可利用氮,并對植物生理生態(tài)過程產(chǎn)生極大影響,進而影響植物的群落結構。前期研究發(fā)現(xiàn)氮沉降水平的增加提高了禾本科植物的優(yōu)勢,降低了非禾本科植物的優(yōu)勢度,使高寒草甸植物群落組成轉向以禾本科植物為主。與禾本科植物和雜類草植物相比,莎草科植物光合特征對氮沉降更為敏感。此外,長期大氣氮沉降也降低了植物群落中豆科植物的比例,原因在于禾草類植物功能群比固氮非禾草類功能群對可利用無機養(yǎng)分的吸收和利用能力更強,或者對光的非對稱競爭能力更強。另外,豆科植物對氮沉降的響應也更為敏感,高氮沉降水平下其光合速率和植物含氮量較非豆科植物明顯下降。由此可見,氮沉降加劇背景下不同功能類群植物有著差異明顯的生長和生理響應。

草業(yè)與草原學院董世魁研究團隊的前期研究“Nitrogen deposition shifts grassland communities through directly increasing dominance of graminoids: a 3-year case study from the qinghai-Tibetan plateau(Shen et al ., 2022)”發(fā)現(xiàn),氮沉降的加劇改變了高寒草地植物的群落結構,顯著增加了禾類草的優(yōu)勢度。

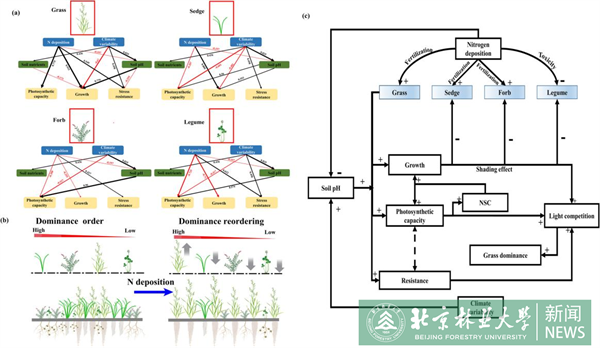

基于這個生態(tài)學現(xiàn)象,該團隊繼續(xù)開展了生理水平的研究探究其內在的生理機制。研究選取了樣地四個功能群的代表種:賴草(禾本科)、線葉嵩草(莎草科)、多裂委陵菜(雜類草)和扁蓿豆(豆科),通過不同的氮添加(NH4NO3)水平模擬不同程度的氮沉降,總共設置六個施氮梯度:0(CK)、8(N1)、24(N2)、40(N3)、56(N4)和72(N5)kg N ha?1 year?1。研究結果表明:氮沉降對四個功能類型的主要代表物種的影響各不相同。生長和生理上的優(yōu)勢的提升使得禾本科植物在氮沉降加劇的情況下逐漸占據(jù)主導地位,進而增加了其競爭能力。整體而言,在高氮添加水平下,禾本科植物賴草通過高氮吸收效率、較高的光合作用和生長能力改變了其在群落中的地位,大大增加了其優(yōu)勢度。禾本科植物賴草這種生理水平的改變可能是導致氮沉降加劇下該地區(qū)植物群落禾草化的重要因素(圖1,圖2)。

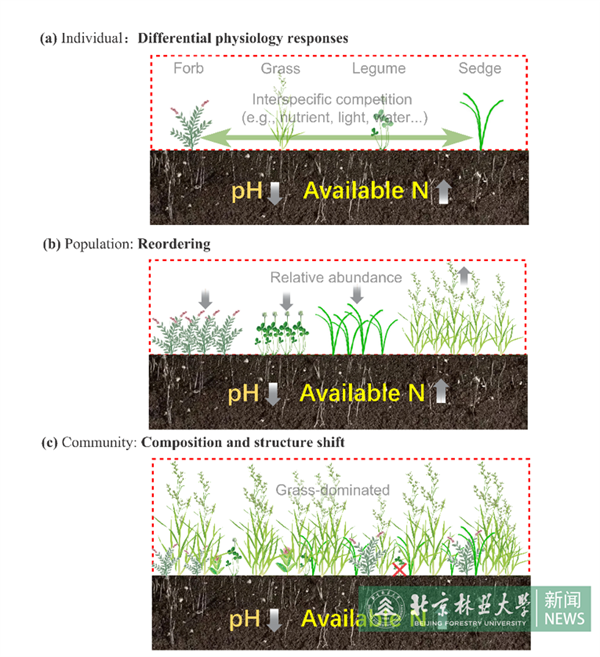

圖1 氮沉降加劇下不同功能類群植物差異化響應和適應驅動高寒草地植物群落組成改變的過程

注:紅色箭頭代表競爭關系,紅色×表示物種消失,大小代表物種的優(yōu)勢度。不同功能類群植物個體光合生理對氮沉降的加劇產(chǎn)生差異性響應(a),這種差異性響應繼而在功能群水平上引起物種的重排序(b),這種排序導致了競爭力強的功能群植物利用有限資源快速生長迅速完成擴張,草地植物群落結構和組成的改變,最終造成群落演替(c)。

圖2 路徑分析。(a) 結構方程模型中,黑色箭頭表示正效應,紅色箭頭表示負效應。箭頭的寬度表示效應的強度。數(shù)字表示顯著通路的標準化路徑系數(shù)。(b) 氮添加導致功能群重排序。(c) 氮添加、氣候因素、植物生理指標之間關系的概念模型。+表示正效應,-表示負效應。

上述研究結果以“Physiological factors contribute to increased competitiveness of grass relative to sedge, forb and legume species under different N application levels ”為題發(fā)表在中科院一區(qū)TOP期刊Science of the Total Environment上。北京林業(yè)大學為第一通訊單位,北京林業(yè)大學草業(yè)與草原學院青年教師沈豪為論文第一作者,北京林業(yè)大學草業(yè)與草原學院董世魁教授為通訊作者。美國康奈爾大學Antonio DiTommaso 教授和Anna S. Westbrook博士、山西農(nóng)業(yè)大學李帥副教授、中國林業(yè)科學研究院劉俊祥副研究員、荷蘭Radboud University鄭涵中博士、河南大學王麒云博士、北京林業(yè)大學博士生左慧、北京師范大學已畢業(yè)碩士智楊柳也參與了該項研究工作。上述研究得到了國家重點研發(fā)計劃 (2021YFE0112400)、第二次青藏科考項目(2019QZKK0307)和國家自然科學基金項目(U20A2007-01)的支持。