近日,園林學院研科研團隊在《BMC Genomics》 (二區,IF=4.547)上發表題為“Transcriptome sequencing and gene expression analysis revealed early ovule abortion of Paeonia ludlowii”論文。文章首次系統地研究了大花黃牡丹胚珠的敗育機制,對該物種分子育種和遺傳改良提供前期理論參考,對其保護、高效培育和育種研究具有重要意義。

大花黃牡丹(Paeonia ludlowii (Stern & G. Taylor) D.Y. Hong)屬芍藥科芍藥屬牡丹組,是我國特有的國家重點保護植物。其株形高大,花黃色(圖1),觀賞、育種、藥用和經濟價值高。大花黃牡丹在野外僅依靠種子繁殖,種子敗育是制約其野生種群擴大制約因素之一(圖2),但迄今對其敗育機制知之甚少。論文在形態學觀察基礎上,采用高通量測序技術進行轉錄組測序,挖掘與胚珠/種子發育及敗育相關基因。

圖1:大花黃牡丹(西藏,野生居群)

圖2:大花黃牡丹不同時期的種子形態

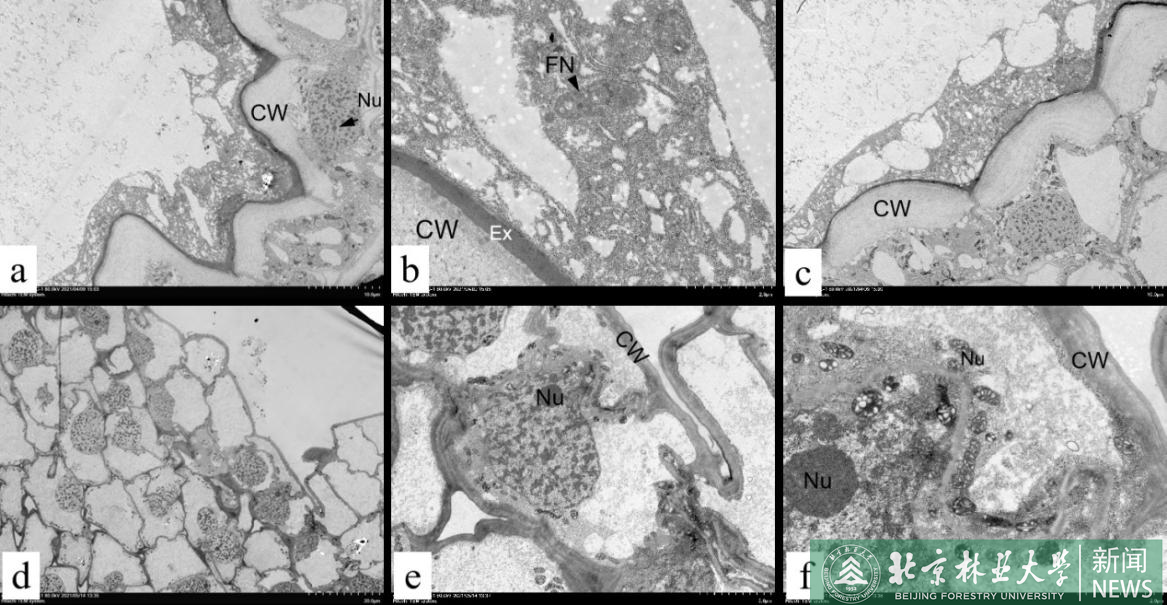

大花黃牡丹自然授粉15天后,外部形態差異顯著的種子其超微結構也存在明顯差異。正常胚珠中胚乳游離核結構完整,可清晰分辨出核仁、染色質結構,游離核周圍分布大量細胞質,細胞壁外有大量分泌物,多數線粒體沿細胞壁分布;而在同期的敗育胚珠中,胚乳游離核及細胞質均已退化,僅殘存一些痕跡,質膜皺縮,細胞壁較正常胚珠薄,染色更深,細胞壁外幾乎觀察不到分泌物,部分細胞核內染色質趨于邊緣化,表現出程序性死亡(PCD)的特征,推測大花黃牡丹胚珠提前啟動了PCD,而過早的PCD可能是導致其早期胚珠敗育的原因之一(圖3)。

圖3:自然授粉15天后正常胚珠和敗育胚珠結構

前期觀察發現花后9天時敗育種子胚囊的內部就已出現細胞退化,結合超微結構觀察,選擇了花后9、10、11、12、13、15和17天的胚珠樣品進行轉錄組測序,分別命名為Pl_1(花后9 d的混合樣品)、Pl_2(花后10 d的混合樣品)、Pl_3(花后11 d的混合樣品)、Pl_4(花后12 d的混合樣品)、Pl_5N(花后13 d的正常胚珠)、Pl_5A(花后13 d的敗育胚珠)、Pl_6N(花后15 d的正常胚珠)、Pl_6A(花后15 d的敗育胚珠)、Pl_7N(花后17 d的正常胚珠)和Pl_7A(花后17 d的敗育胚珠)。

轉錄組測序共鑒定到114350條Unigenes,22703條DEGs。比較了不同途徑中不同階段DEGs的表達量變化,包括碳水化合物代謝、植物激素信號轉導、PCD、胚珠發育和胚珠敗育等途徑,篩選得到15個胚珠/種子發育及敗育相關調控基因。

北京林業大學為第一完成單位,陳庭巧博士(現為貴州師范大學地理與環境科學學院教師)為論文第一作者,園林學院博士研究生孫悅為共同第一作者,園林學院袁濤教授為論文通訊作者。研究得到國家林業和草原局行業標準項目“牡丹綜合體”(2018-LY-054)和北京林業大學特色產業發展指導基金(2019XKJS0324)的支持。