雜交起源、異交與無性繁殖等特性導致了多年生林木樹種基因組高度雜合。已有研究發現,基因組雜合位點對高產優質等性狀的形成具有重要貢獻,而過量的雜合位點也會直接影響自然群體的適應性。因此,解析雜合位點在林木適應性進化及重要性狀形成過程中的作用機制,將為選育優質、高抗的楊樹新品種提供關鍵理論支撐。近日,北京林業大學張德強課題組在Plant Biotechnology Journal(一區Top,IF=13.26)發表了題為“Genomic insights into selection for heterozygous alleles and woody traits in Populus tomentosa”的研究論文。該研究揭示了群體水平雜合位點變異影響毛白楊環境適應能力及木材性狀的遺傳機制,為楊樹及其它高雜合林木的遺傳改良奠定了重要理論基礎。

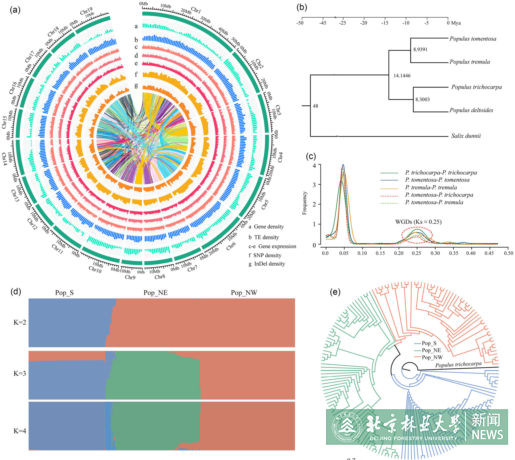

毛白楊(Populus tomentosa)是我國特有的白楊派樹種,分布在黃淮海流域約100萬平方公里的范圍內(30–40°N,105–125°E),在我國北方,尤其在黃河流域林業生產和生態環境建設中占有重要地位。毛白楊天然分布區域廣闊、地形復雜、氣候多樣,在毛白楊基因組上留下了明顯的種源選擇特征,為探索雜合位點在環境適應性及木材形成中的作用提供了重要研究模式。因此,該研究首先利用PacBio三代測序和Hi-C技術組裝了位于甘肅天水四百年樹齡的毛白楊古樹的基因組。然后通過高深度重測序,繪制了毛白楊種質群體的全基因組變異圖譜,鑒定了12,770,516個SNPs與1,946,747個InDels。通過群體進化與遺傳距離分析,發現毛白楊群體可分為三個亞群,其中南部(Pop_S)是起源亞群,而東北部(Pop_NE)與西北部(Pop_NW)亞群在群體進化過程中受到了更顯著的環境選擇壓力(圖1)。

圖1 毛白楊基因組特征及群體結構分析

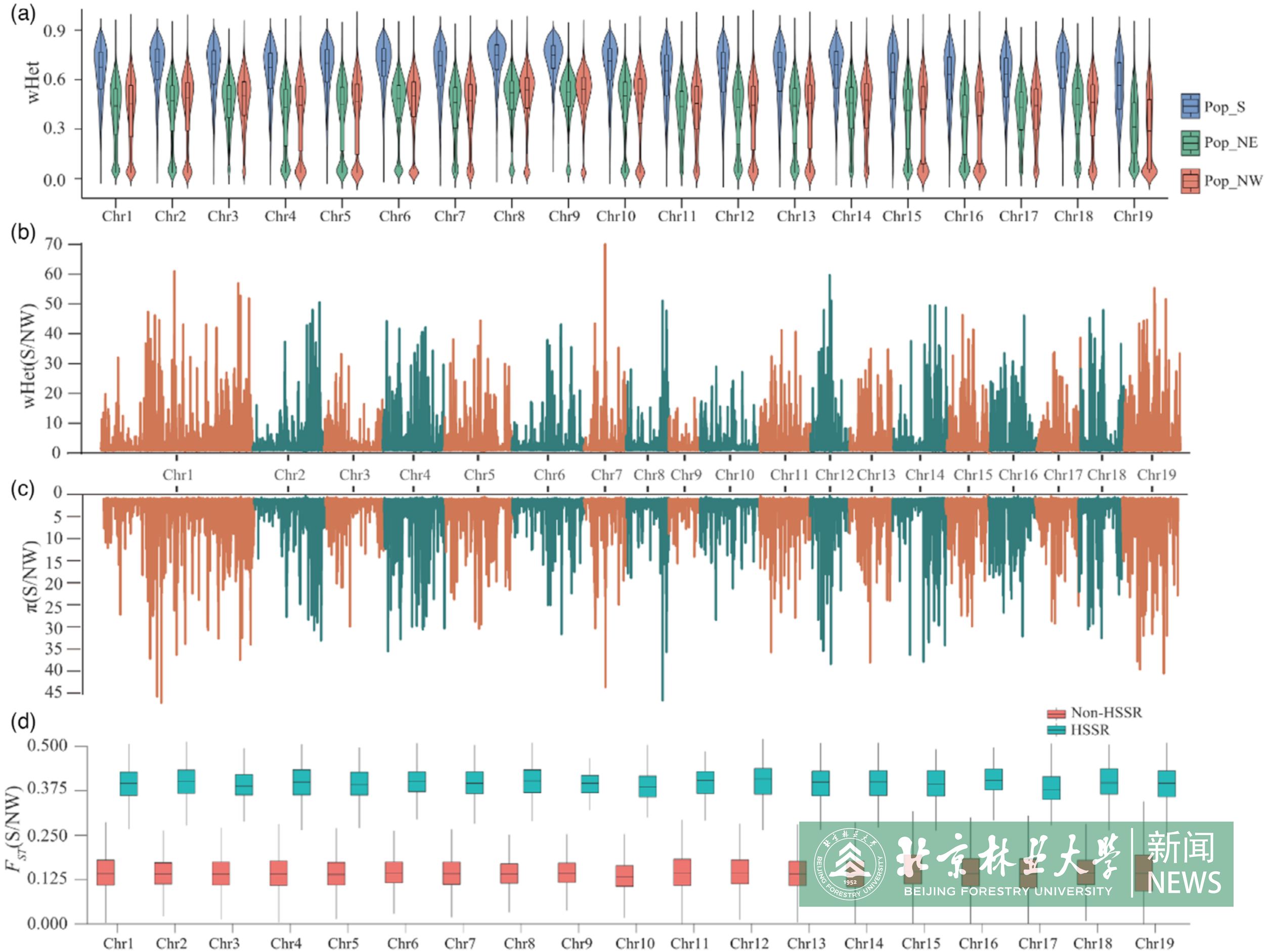

基于雜合位點在三個亞群的分布模式,構建了雜合位點選擇性清除策略,在全基因組范圍內篩選了3,649個在群體適應性進化過程中雜合位點受到環境選擇的基因。進一步結合基因表達與有害突變(Deleterious mutations)分析表明,雜合位點的選擇性清除有兩方面作用,一是通過改變基因的表達模式,協同調控生長發育與環境適應能力;另一方面,由于降低了脅迫響應通路基因的有害突變數量,而提高了毛白楊的適應性(圖2)。

圖2 毛白楊基因組雜合選擇性清除區段的鑒定

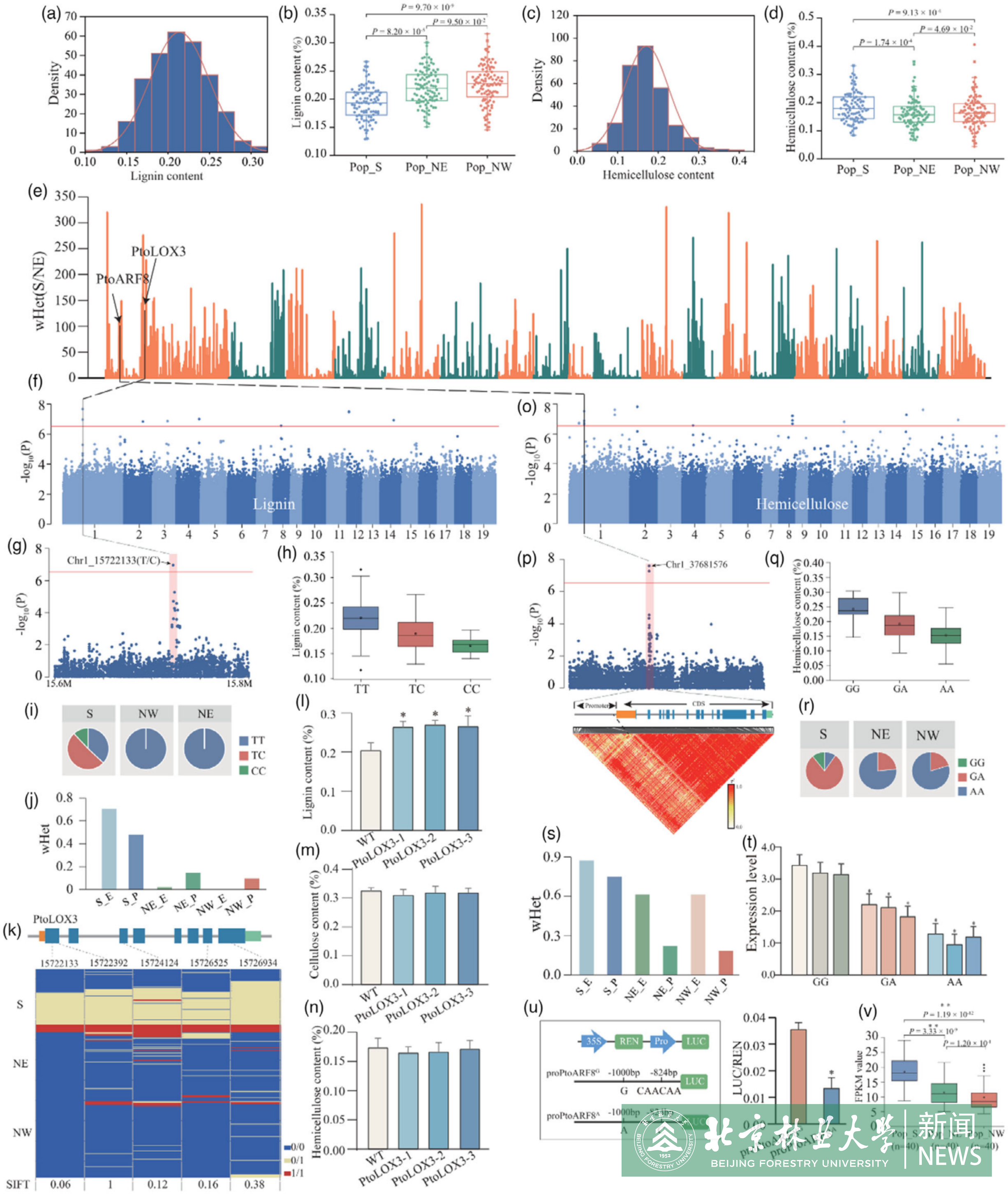

為深入解析雜合位點在復雜性狀形成中的作用,通過聯合GWAS與雜合位點適應性選擇模型,明確了PtoARF8與PtoLOX3等6個基因雜合度水平對木材形成具有重要調控作用。進一步結合分子生物學實驗,證明了由于PtoARF8啟動子區域雜合位點的清除,降低了PtoARF8轉錄本的積累,減弱了該基因對下游靶基因PtoCESA4、PtoGATL1與PtoUXT1的調控作用,進而導致楊樹木材纖維素和半纖維素含量降低(圖4)。本研究從群體遺傳學角度揭示了環境選擇壓力驅動下楊樹雜合位點適應性選擇的基因組演化特征,闡明了雜合位點清除對纖維素含量降低、木質素含量升高的分子功能,為利用等位變異創新楊樹及其它高雜合林木的育種策略提供了新見解。

圖3 環境選擇PtoARF8和PtoLOX3基因改變楊樹木材組分

北京林業大學生物科學與技術學院張德強教授為本文通訊作者,博士研究生李鵬,博士后肖亮,青年教師杜慶章教授和權明洋副教授為論文共同第一作者。博士研究生呂晨飛、王丹、周嘉旋、李連政,碩士研究生何玉玲、黃偉雄,團隊青年教師謝劍波教授和宋躍朋教授參與了該研究工作。澳大利亞CSIRO柳青研究員以及加拿大UBC的Yousry A. El-Kassaby教授參與指導了該研究。本研究得到了國家重點研發計劃課題(NO. 2021YFD2200101),國家自然科學基金項目(NOs. 32170370與31500550)以及111引智計劃(NO. B20050)等項目的資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.14108