近期,張東教授團隊與墨爾本大學Mark Elgar教授團隊合作以“Short-term particulate matter contamination severely compromises insect antennal olfactory perception”為題在《 Nature Communications》 發表論文,發現了較低濃度顆粒污染物的短期暴露對昆蟲的多種重要生理功能產生影響,進而影響覓食、交配、產卵等多個層面的生存和繁殖行為,使其無法正常行使生態功能。

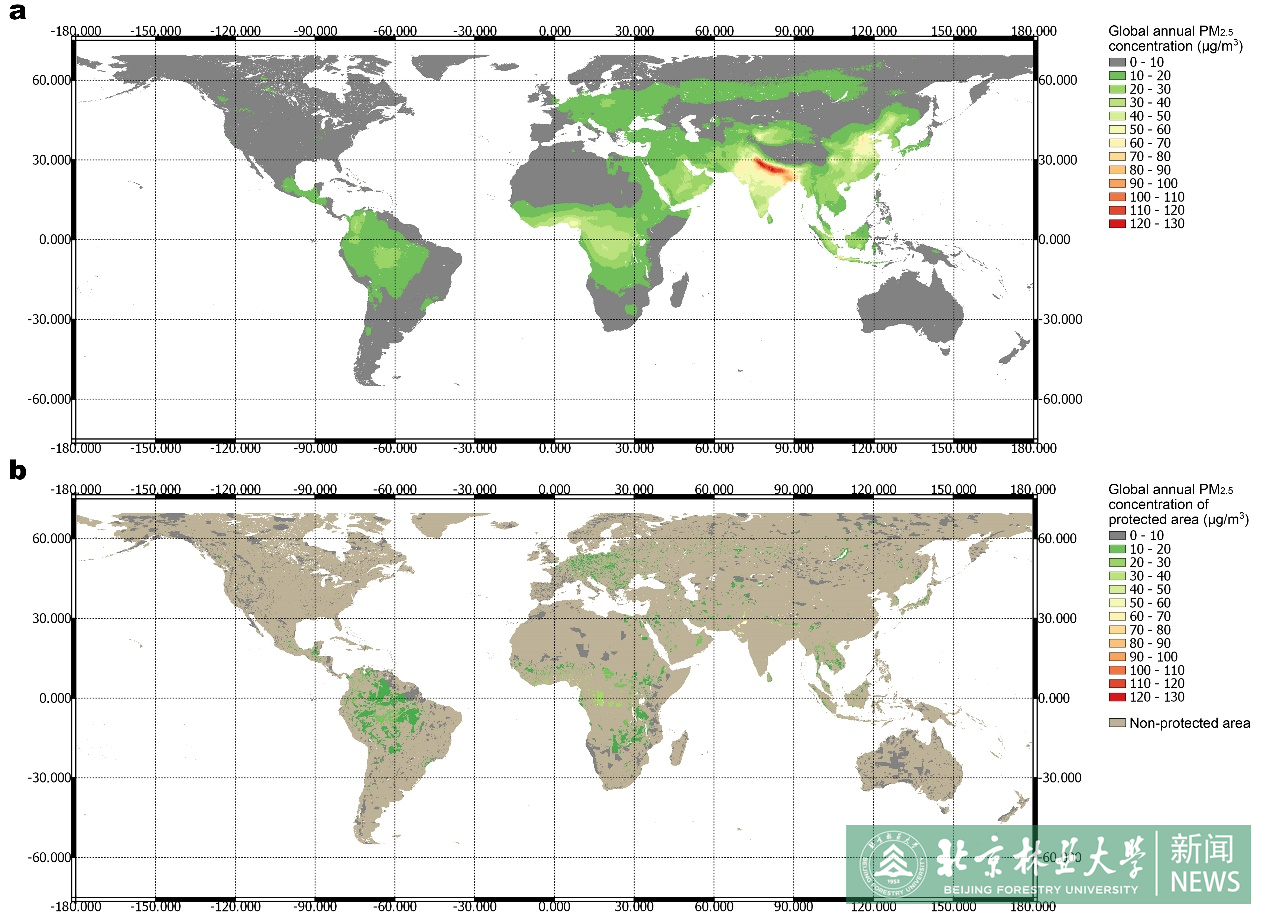

大氣顆粒物污染(PM)與人類的許多急性和慢性疾病相關,甚至在輕度污染條件下短時的暴露就能引起人類呼吸系統、神經系統、循環系統等的生理功能產生顯著的影響(Kim et al. 2015)。全球陸地面積超過40%以上的區域大氣顆粒污染物的濃度超過了世界衛生組織(WHO)的推薦標準(圖1a),甚至一些生態多樣性保護區域以及生態脆弱區域的大氣污染顆粒物程度也超過了WHO的標準。顆粒污染物對生態系統的影響已需要高度關注。

目前,僅有少數研究關注了顆粒污染物對野生動物的影響(Grantz et al. 2003),但對昆蟲這一生態系統中的重要類群的影響還幾乎處于空白狀態。

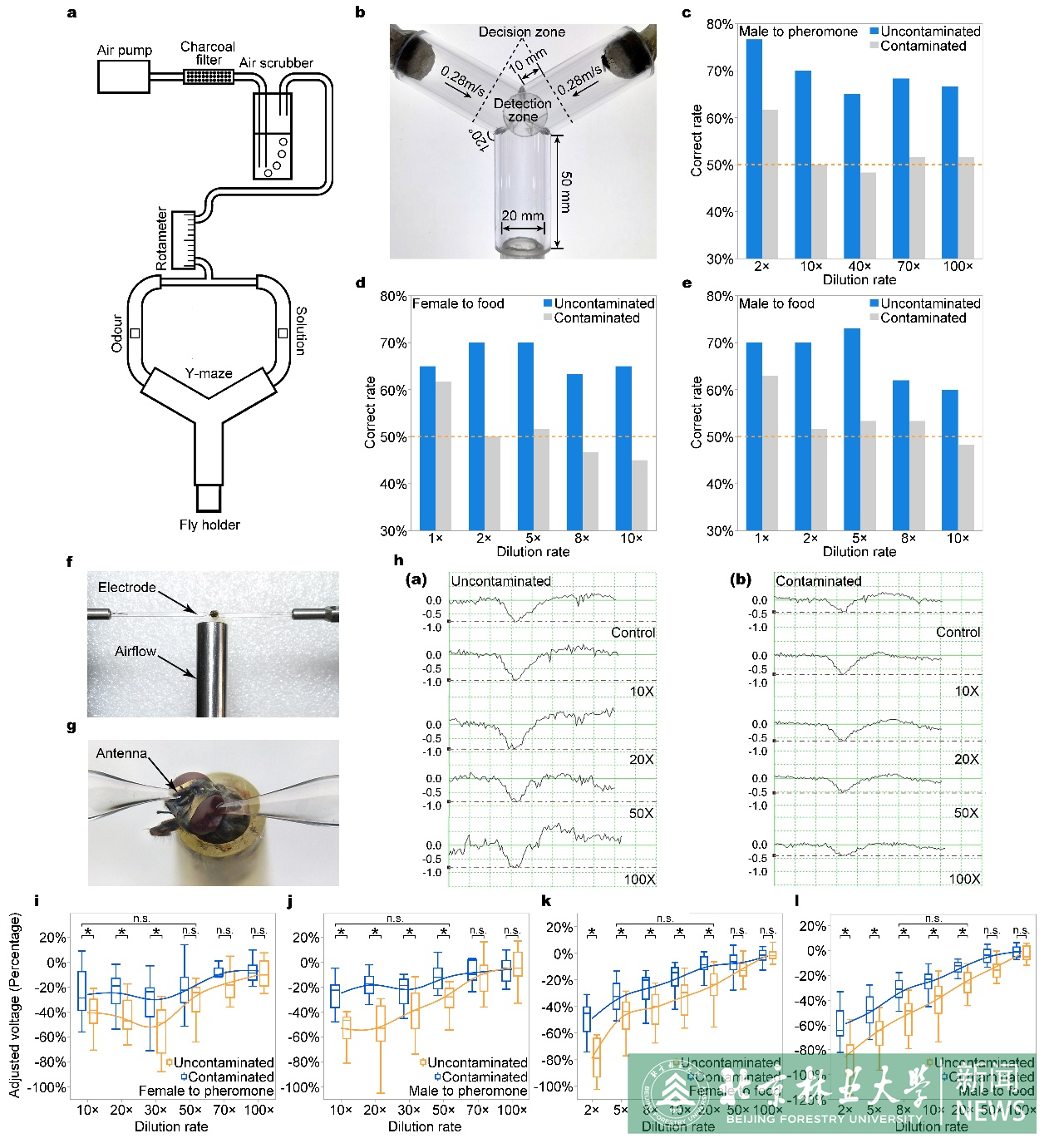

結合經典行為學分析和觸角電位測量發現,家蠅在東亞地區典型的污染狀態中暴露12小時后,其觸角對食物和費洛蒙的敏感性約降低7-10倍(圖2),直接影響了其在野外尋找食物、產卵地點和交配的成功率。當家蠅在剛羽化時處于顆粒污染物暴露后,即使這些個體重新生活在潔凈的生境中,其影響仍然延伸至其生命末期。由此推斷,顆粒污染物的暴露對自然界中種群數量低、繁殖率低的昆蟲類群可能影響更大。另外,本研究通過比較顆粒污染物的直接暴露對昆蟲觸角轉錄組的影響,證明其對觸角內大量的基因表達量產生顯著的影響。顆粒污染物可能通過影響觸角的嗅覺蛋白、能量代謝、細胞膜信號傳導等途徑進而影響觸角對氣味的感受功能。此外,通過比較家蠅其他身體部位轉錄組的變化,發現顆粒污染物可能引起昆蟲在全身解毒、信號傳導、物質能量代謝和晝夜節律等基因表達水平方面的顯著改變。

由于顆粒污染物可能隨著大氣環流擴散數百甚至數千公里以外,以至于全球超過42%的自然保護區污染顆粒物水平也超過世界衛生組織的標準(圖1b)。因此,本研究的發現可能與全球昆蟲多樣性降低有關 (Klink et al. 2020; Wagner et al. 2021),進而損害生物多樣性與生態安全,未來需要在全球不同地區開展顆粒污染物對不同昆蟲類群的影響及評估研究。

王企科博士(我校國家理科基地班2011屆畢業生)與劉根廷博士生(我校野生動物與自然保護區管理2019屆畢業生)為論文的同等貢獻第一作者,張東教授為論文的通訊作者。我校閆利平老師、李心鈺老師、徐雯恬博士生、裴文婭博士生、吳錦標本科生等,加州大學戴維斯分校的劉賢慧博士(我校國家理科基地班2014屆畢業生)、墨爾本大學的Mark Elgar教授、Douglas Hiltion教授、趙海峰博士均參與了本研究。本研究得到國家自然科學基金面上項目(32170450)、北京林業大學杰出青年人才培養計劃(2019JQ0318)、Australian Research Council(DP200101615)等項目的資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39469-3